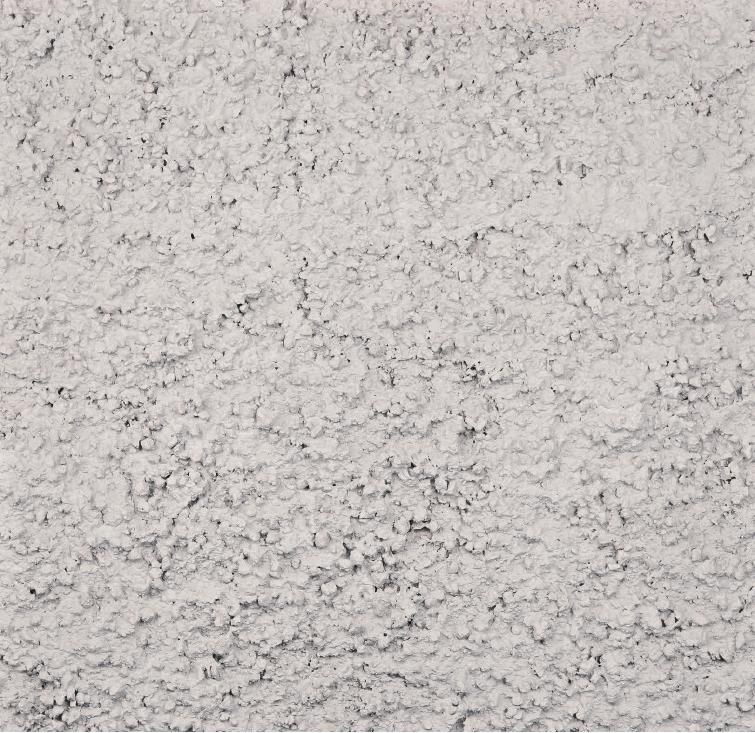

Erfolgreiche Sanierungen erfordern Kenntnisse historischer Baumethoden. So auch beim Fachwerk: Was ist z.B. der Unterschied zwischen Stockwerks- und Geschossbauweise? Wie steht es um die Statik? Wie lassen sich typische Schäden effizient beheben?

Text und Fotos: Christian Kayser

Fachwerk – was heute, etwa bei

Unter Dach und Fach

Unter Dach und Fach