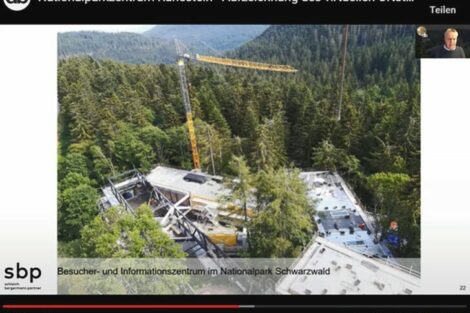

Erweiterungsbau des Chicago Art Institutes

Warum sind amerikanische Museen so erfolgreich?

Den Kulturetats drohen in Zeiten verordneter Sparsamkeit oft überproportional hohe Abstriche. Die meisten nordamerikanischen Museen sind davor gefeit, da es unter den Sponsoren auch in Krisenzeiten zum guten Ton gehört, Kultur zu fördern. Gleichzeitig liegt es im Interesse der Geldgeber, die unterstützten Einrichtungen beliebt und erfolgreich zu sehen. Das Rezept dazu ist simpel: Die Museen hören auf ihr Publikum.

~Nikolaus Bernau

New York, Boston, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Philadelphia, Washington, Montreal, San Francisco, Los Angeles – kaum eine größere Stadt in Nordamerika, in der nicht neue Museen gebaut, ältere erweitert werden oder zumindest Ähnliches geplant ist. Möglich gemacht hat dies in den vergangenen Jahren der Aktien- und Immobilienboom – 40 % der Spenden für Museen kommen aus der Finanz- und der Immobilienwirtschaft. Und jetzt in der Krise zahlt sich aus, dass die meisten nicht Teil einer staatlich alimentierten Kunstwelt, sondern kulturell tief in den jeweiligen Städten verankert sind. Zwar stehen so manche Museen, deren Direktoren sich kräftig mit den Spendengeldern verspekuliert haben, vor erheblichen Einsparungen. Insgesamt aber sind (bisher!) größere Katastrophen ausgeblieben, auch wenn die Großspenden weniger wurden. Doch bleibt über die Erbschaften und Einzelspenden hinaus die Basis lokaler Unternehmen und Banken erhalten, die schon ihrer Kundenbindung wegen einen gewissen Anteil ihrer Gewinne wieder sozialisieren müssen. Allein das Guggenheim-Museum hat seine von Frank Gehry entworfenen Erweiterungspläne in New York auf Eis gelegt. Radikal wie sonst kein Museum der Welt hat das Guggenheim die Globalisierung zu seinem Markenzeichen gemacht – und damit offenbar die Bodenhaftung und das Vertrauen der Sponsoren verloren.

Finanzmittel zum Zweck

Welch ein Kontrast zu Chicago. Dort wurde im Mai der Erweiterungsbau des Art Institutes eingeweiht, seit gut zwei Jahrzehnten sorgfältig und mit großer Beteiligung der Öffentlichkeit geplant und finanziert. 300 Millionen Dollar hat er gekostet. Gesammelt wurden sie, plus weitere 85 Millionen Dollar für das Museumsvermögen, zwar vor der Krise, doch hat das Bürgertum Chicagos jetzt auch den Daueretat des Museums von 77 auf 97 Millionen Dollar erhöht – für die Kultur zu spenden, gilt als Pflicht, gerade in einer Zeit, in der das vor allem in Aktien angelegte und 2008 etwa 641 Millionen Dollar zählende Institutsvermögen um gut ein Viertel an Wert verloren hat.

Entworfen wurde die Erweiterung von Renzo Piano in leichten, ja fast filigranen Formen mit zarten Außensäulen und einem schwebend wirkenden Dach, das zugleich das Licht für die Ausstellungssäle filtert, ohne die üblichen Hitzestaus zu riskieren. Zugleich gibt es den Oberlichtsälen jenes gestreute Licht, das die Konservatoren für Bilder und Skulpturen verlangen. Und immer wieder öffnen sich die Ausstellungsräume mit großen Fenstern zu den legendären Hochhäusern Chicagos hin, eine Dachterrasse mit Café ist über eine zarte, weit gespannte Brücke direkt vom Millennium Park aus zu erreichen. Die Stadt wird zum Teil des Museums, das Museum zum Teil der Stadt.

Pianos Leichtigkeit ist das Resultat eines konsequenten ökologischen und bautechnischen Systems. Theoretisch kann das gesamte Museum wieder in seine Einzelteile zerlegt werden. Durch die natürliche Belichtung werden nicht nur die Ausstellungsräume in hinreißendes Licht getaucht, sondern auch Energie und Betriebskosten gespart. Auf dem Dach der in den 60er und 70er Jahren entstandenen Erweiterung wurde die größte Solaranlage des amerikanischen Mittelwestens installiert. Um zu verstehen, welche Revolution sich hier anbahnt, vergleiche man dieses Projekt mit den Plänen für die Berliner Museumsinsel. Tausende von Quadratmetern Glasdach laden geradezu zum Gebrauch der Stauwärme oder zur Produktion von Strom ein. Doch der Bund finanziert solche Investitionen nicht, also werden sie nicht geplant. Max Dudler setzte solche Technologien, die jetzt in Amerika zum Großeinsatz kommen sollen, bereits vor Jahren beim verhältnismäßig kleinen Museum Ritter ein (s. db 11/2005) – Berlin ist davon weit entfernt. Damit findet sich die Museumsinsel in der langen Reihe energie-ignoranter Projekte wie dem Grand Louvre oder dem British Museum wieder. Die Bau-, Energie- und Betriebs- kostenrechnungen europäischer Museen werden schließlich nicht von scharf nachfragenden und modebewussten Sponsoren, sondern vom anonymen Steuerzahler oder Lottospieler beglichen.

Akzeptanz durch Angebote

In Europa wird auch weitgehend ignoriert, dass bei amerikanischen Museumserweiterungen nicht nur neue Ausstellungsflächen geschaffen werden, sondern vor allem neue Räume für die in Deutschland oft als lästig verschriene »Museumsdidaktik«. Im Berliner Bode-Museum wurde das »Kindermuseum« allen Ernstes im Keller versteckt, im Raumprogramm für das Humboldt-Forum tauchen Bildungsräume für Kinder und Jugendliche nur ganz am Rande auf! Im neuen Museum of Modern Art in New York nehmen solche Funktionen hingegen einen ganzen Flügel ein. Im Chicagoer Erweiterungsbau ist das gesamte Erdgeschoss Bildungsaufgaben gewidmet, selbst in Gehrys Umbau der räumlich hoch komplizierten Art Gallery of Ontario in Toronto wurden weite Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche vorgesehen. In amerikanischen Museen sind stets Kindergruppen zu sehen, die malend und diskutierend Kunst, Natur und Kultur erfahren. Und irgendwo findet sich immer ein modern eingerichteter Computerarbeitsraum mit Internetzugang. Hierin liegt eine der Antworten auf die Frage, warum in Amerika Kinder und dann später Erwachsene auch der »bildungsfernen Schichten« so gerne ins Museum gehen, in Deutschland aber oft nur Bildungsbürger bei Regenwetter.

Vor allem animieren amerikanische Museen immer wieder die Neugier, den Forscherdrang des Publikums. Nicht nur mit Sonderausstellungen, sondern auch mit ganz traditionellen Mitteln. Im New Yorker Metropolitan Museum lockt etwa seit April 2007 die glanzvoll um den restaurierten Roman Court herum neu eingerichtete Antikenabteilung. Zum ersten Mal seit 1949 sind fast alle Objekte der Sammlung zu sehen. Parallel zu der ästehtisierenden Auswahl der Kuratoren werden in einem Zwischengeschoss die breiten wissenschaftlichen Bestände in einem dichtgepackten Schaudepot gezeigt, gut erklärt mit Computern. Hier wird eine lange Tradition fortgesetzt: Auch von den etwa 35 000 Objekten der ägyptischen Abteilung sind fast alle ausgestellt, sei es in den weiten Schaugalerien oder in den engeren Schaudepots. Die Museen wollen so viel Material wie möglich anbieten, ihre Besucher emanzipieren, nicht anleiten (was im Umkehrschluss allerdings dazu führt, das die Beschriftungen oder Führungshefte, pardon, meist lausig sind). Ein geradezu basisdemokratisches Modell, das nicht nur in den USA zu finden ist: Das Kopenhagener Statens Museum hat so seine vorzüglichen kunsthistorischen Sammlungen, das dortige Nationalmuseum die herausragenden ethnologischen Sammlungen neu organisiert. Die Berliner ägyptische Abteilung hingegen wird in ihrer neuen Inszenierung im Neuen Museum nur etwa 3 000 Objekte zeigen, die restlichen 90 % im Depot verborgen halten. Und Pläne, das Humboldt-Forum um die Depots herum anzuordnen, sind inzwischen zugunsten einiger eher dekorativer Schaudepots aufgegeben worden. Dafür planen die Berliner Staatlichen Museen ein Zentrallager mit Restaurierungswerkstätten und Depotverwaltung im zentrums- und publikumsfernen Vorort Friedrichshagen. Die Kuratoren der Berliner Sammlungen protestieren zwar anhaltend gegen diese Dezentralisierung, wollen Depots, Büros und Ausstellungsräume möglichst nahe beieinander halten. Aber wie bei vergleichbaren Projekten in London und Paris half bisher selbst der Hinweis nicht, dass sich aller Erfahrung nach durch solche Aufteilungen der Personalbedarf erheblich erhöht und Politiker Forschungsgelder leichter einsparen, weil die fern der Ausstellungen gelagerten Objekte aus ihren Augen geraten. Auf vordergründige Effizienz ausgerichtete Museumsplaner verweisen bestenfalls auf kommende Computerprogramme. Dabei ist das Museum eben gerade durch den Zugang zum Original einzigartig, nicht durch dessen Virtualisierung.

Gerade die Abhängigkeit von Spenden scheint die Entfremdung von Museumsmanagern und Publikum zu verhindern. Die Amerikaner wissen: Die Menschen wollen das Überraschende, das Lebendige auch im Museum und auch in seinen Architekturen – ein vertrockneter Neuklassizismus, wie er die Neubauplanungen für die Museumsinsel prägt, oder gar der Nachbau untergegangener Fassaden wird entsprechend für keine der vielen Erweiterungen im Lande verlangt.

Wir können viel lernen von Amerika. •

Der Autor ist freier Redakteur der Berliner Zeitung und freier Autor für Fachzeitschriften. Er promoviert über die Architektur und die Museumsgeschichte des Berliner Pergamonmuseums. Er lebt in Berlin.

Eine Kurzrezension von Aaron Betsky zur Erweiterung des Art Institute of Chicago lesen Sie in der kommenden db-Ausgabe 11/2009.

Teilen:

Trockene Socken

Trockene Socken