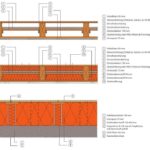

Die oberste Geschossdecke zu dämmen, gilt als besonders preiswerte Möglichkeit der energetischen Sanierung. Daher beleuchten wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen, hinterfragen die Wirtschaftlichkeit und zeigen schadensfreie Ausführungsvarianten.

Text: Arnold Drewer, Lars Hoischen

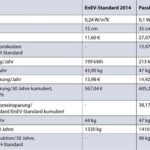

Um den Gebäudeenergieverbrauch durch eine energetische Sanierung der obersten Geschossdecke zu senken, verlangt die EnEV 2014 die

Luft nach oben

Luft nach oben