Das erste Berliner Nachkriegsgebäude mit Stahlskelettkonstruktion und Vorhangfassade gilt als Hauptwerk des ehemaligen TU-Professors Willy Kreuer. Mit seinen zehn Stockwerken und den niedrigeren Nachbargebäuden verbindet es die erhalten gebliebene Blockstruktur von Hardenberg- und Knesebeckstraße mit der offenen Gestaltung des Ernst-Reuter-Platzes. Es wirkt schlank und transparent, fast filigran – ebenso luftig wie seine Zukunft, denn ein wirtschaftlich tragfähiges Sanierungs- und Nutzungskonzept fehlt.

The first Berlin postwar building with steel frame structure and curtain walling is seen as the principal work of the former Technical University professor Willy Kreuer. With ten storeys and the low neighbouring buildings it links the surviving block structure formed by the Hardenberg and Knesebeck Streets to the open layout of the Ernst-Reuter Square. Its effect is slim and transparent, almost filigree – as airy as its future, there lacking an economically convincing concept of refurbishment and re-usage.

Text: Roman Hillmann

Fotos: Markus Hilbich

Fast ein Wunder Seit 1958 steht der Bau unverändert da. Die originalen Stahlrahmenfenster zeigen ihre schmalen Profile und die Farben der Fassade haben ihren ursprünglichen Zusammenklang bewahrt. Die Patina aber, die der Bau in 47 Jahren angesetzt hat, scheint die Passanten zu irritieren: »bisschen eintönig«, »dreckig«, »heruntergekommen«, und immer wieder »hässlich«, so deren Stimmen. Was ist los mit diesem Gebäude? Es ist von bauhistorischer Bedeutung, es steht in der Denkmalliste, es müsste saniert werden. Stattdessen soll es nach dem Willen der Bauverwaltung der TU verkauft und abgebrochen werden.

Als Gründungsbau der Nachkriegs-TU verkörperte das »Fakultäts- und Institutsgebäude für Bergbau und Hüttenwesen« in den 1950er Jahren in mehrfacher Hinsicht das neue Berlin – als Symbol für die überwundene Nazizeit und den Neuanfang, so wie der gesamte Ernst-Reuter-Platz. Diesen konzipierte Bernhard Hermkes im Jahr des Baubeginns des Bergbauinstituts mit flankierenden, frei stehenden Scheiben- und Punkthochhaussolitären und machte ihn damit auch zu einem Gegenpol zum Straußberger Platz in Ostberlin, der, eher barock aufgefasst, mit geschwungenen Baufluchten und geschlossenen Platzwänden das Scharnier der damaligen Stalinallee bildete. Das schräg gestellte, in Hermkes Planungen von vorneherein integrierte Bergbauinstitut in Westberlin führt die Hardenbergstraße in den Platz. Es schließt zugleich die eher unbedeutende Hertzallee und damit an dieser Stelle den Campus nach außen ab.

Während städtebauliche Achsen, die man fortan als Machtsymbole ansah, bewusst verstellt wurden, reagierte die Nachkriegsarchitektur häufig sehr sensibel auf erhalten gebliebene Bausubstanz. Kreuers Bau ist darin ein Musterbeispiel. Der Anschluss an das Institut für Kirchenmusik in der Hardenbergstraße (Paul Mebes und Anton Adams, 1902/03) verzahnt in einem Übergangsbereich Alt und Neu. Eine Wandscheibe, die mit roten Kalksteinriemchen verblendet ist, schließt an den Altbau aus rotem Quadermauerwerk an. Erst dann schiebt sich die Glasfassade von Bibliotheksflügel und Hörsaal aus der Bauflucht heraus über den Bürgersteig hinweg. Ab hier darf sich der Bau modern entfalten. Die elfgeschossige Hochhausscheibe, die an den fünfgeschossigen Bibliotheksflügel anschließt, greift selbstbewusst in den Platz hinein. Ihre Ausgestaltung sah Erich Link 1959 als eine »rühmliche Ausnahme, ein Gradmesser wahrhaft schöpferischer Architektur« gegenüber der »modischen« Hardenbergstraße. Als »modisch« bewertete er Rasterfassaden, wie die der Handelskammer und des »Haus Hardenberg« (»Kiepert«, Architekt: Paul Schwebes, 1955 – 56) mit einer in typischer Fünfziger-Jahre-Manier geschwungenen Front. Gleichwohl lehnten die meisten Berliner Architekturkritiker »Curtainwalls« ab. Für Hans Josef Zechlin etwa war die Curtainwall der schlechte Raster, das »Millimeterpapier«, ohne klare Tektonik. Kreuers Bau zeigt dagegen die vom Boden bis zur Dachplatte durchgehenden Stützen an den Längsseiten als deutlich tektonische Figur. Dazwischen spannte er ein Netz von Stahlprofilen, in dem gläserne, farbige Brüstungspaneele und Fensterscheiben einander abwechseln. Die so entstandene horizontale Schichtung schafft einen Gegenpol zu den vertikalen Stützen. Betrachtet man die einzelnen Joche, wird nicht ganz klar, ob sich die Axialität der Fassade aus der Stellung der Stützen oder aus der Gestaltung der Flächen dazwischen ergibt. In den Glasfeldern wird je ein breites Feld von zwei schmaleren Feldern flankiert. Die Komposition hat ihren Schwerpunkt in der Mitte des breiten Feldes, wo die Symmetrieachse aber nur von den schmalsten Fensterprofilen nachgezeichnet wird. Durch diese Irritation ironisierte Kreuer den Raster. Auch baute er, für Berliner Verhältnisse hochmodern und provokativ, eine Curtainwall. Allerdings blieb diese, aus Stahlrahmenfenstern montiert, technisch gesehen weit hinter ähnlichen Konstruktionen in Amerika und Süddeutschland zurück.

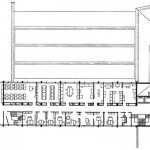

Im Inneren ist das Hochhaus klar als zweihüftige Anlage strukturiert; den Mittelgang hat Kreuer auf die Südwestseite der mittleren von drei Stützenstellungen gelegt, so dass auf dieser Seite Raum für kleinere Büros, auf der gegenüberliegenden für größere Laboratorien entstand. An der Stirnseite zum Platz hin liegen große, dreiseitig belichtete Räume, die etwa für die Mineralogische Sammlung genutzt wurden. Der rückwärtig anschließende Flachbau der Maschinenhalle verschmilzt im Inneren mit dem Hochhauskörper: Er reicht bis in die Erdgeschosszone des Hochhauses hinein, vom verglasten Mittelgang des ersten Obergeschosses aus ist die Maschinenhalle einzusehen – ein überraschender, die Möglichkeiten der Konstruktion voll ausnutzender Effekt.

Viele der Innenräume sind bis heute mit von Kreuer entworfenem Mobiliar ausgestattet: Das Gebäude war und ist ein Gesamtkunstwerk. Dennoch ist es eher in Vergessenheit geraten, auch wenn es den Studenten immer als etwas irgendwie Besonderes bewusst war. 1968 bezeichnete »Schöner Wohnen« die Fassade, deren Wirkung Link 1959 »streng, aber uneingeschränkt harmonisch« genannt hatte, als »melancholisch gerastert«. Die Beschränkung war in der Bauzeit als Wert gesehen worden, nun galt sie als Ausdruck von Traurigkeit. Hier begann sich auch eine Missstimmung gegen die zurückhaltende Architektur zu etablieren. Zusätzlichen Schaden erlitt das Ansehen des Gebäudes durch die unterlassene Bauunterhaltung.

Wie sieht nun seine Zukunft aus? Die TU hat kein Geld für eine Sanierung. Sie musste angesichts immer knapper werdender Mittel bereits seit vielen Jahren Prioritäten zu Gunsten anderer Bauprojekte setzen. So rosten nicht nur die Stahlrahmenfenster des Kreuer-Baus vor sich hin, sondern auch das Innere verwahrlost. Der Bau wird nach und nach leer gezogen. Vergessen ist hier das Konzept der TU, möglichst keine externen Immobilien anzumieten. Stattdessen gibt es Pläne, das Gebäude auf Abbruch zu veräußern. Es scheint verständlich, dass die TU es loswerden will, denn es enthält Asbest. Zwar nicht im Inneren – andernfalls wäre es längst geschlossen worden – aber in Form von Spritzasbest auf den Stahlträgern der Fassade. Dieser müsste von außen entfernt werden und zwar in jedem Falle vor dem Abbruch und auf Kosten des Eigentümers. Warum also keine anderen Konzepte suchen? »Niemand findet das Haus gut, außer ein Paar Experten«, hat sich Hans Joachim Rieseberg, Leiter der TU-Bauabteilung, einmal hinreißen lassen, zu sagen. Anscheinend sind alle Fäden bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen worden: Hans Kollhoff hat an der Stelle bereits einen hundert Meter hohen Büroturm geplant, der in seiner Pfeilermonumentalität keine Anklänge an das »Dritte Reich« mehr scheut. Berliner Machenschaften also. Die Pläne scheinen unabwendbar.

Immerhin, das Gebäude steht unter Denkmalschutz, und mehrere kompetente Fachverbände, wie z.B. der Architekten- und Ingenieurverein von Berlin, engagieren sich für den Erhalt. Solange aber die TU-Bauverwaltung nicht zu den auch von diversen TU-Instituten angebotenen Gesprächen bereit ist, könnte jederzeit die Nachricht kommen, dass das Gebäude entgültig leer gezogen und abgebrochen wird. »Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich diese Scheißentscheidung fällen müsste«, sagte Rieseberg einmal in bester 68er-Manier; mit offenen Karten diskutieren wollen aber weder er noch der Präsident. Darin liegt das Kernproblem: Konzepte zur Sanierung und zur Finanzierung ließen sich nur gemeinsam mit der entscheidungsgewaltigen Bauabteilung konkretisieren.

Das gesamte Gebäude ist von der Substanz her in abgenutztem, aber sanierbarem Zustand. Eine denkmalgerechte und auf Grund der konstruktiven Struktur partiell umstrukturierende Sanierung ist möglich. Dies umso mehr, als solche Sanierungen an modernen Bauten seit einigen Jahren technisch machbar sind. Wie überzeugend das aussehen kann, hat das Architekturbüro Winkens kürzlich beim gegenüberliegenden »Haus Hardenberg« bewiesen. Auch dieses Gebäude war nahezu im Originalzustand aber mit schlechtem Bauunterhalt überkommen. Es ist zu einem Schmuckstück geworden.

Standort:

db deutsche bauzeitung 02|2005

Generalsanierung Studierendenwohnheim in München

Generalsanierung Studierendenwohnheim in München